約10年間という短い期間で膨大な数の作品を世に残したジャン=ミシェル・バスキア。彼の作品に数多く登場する「王冠」に込められた意味とは何か?黒人文化を大胆に表現した画家バスキアに迫る。

栄光と苦悩に満ちた10年間

ジャン=ミシェル・バスキアは1988年にその生涯に幕を閉じた。27歳だった。

1960年にアメリカのニューヨークに生まれたバスキアは、幼い頃から芸術的才能の片鱗を見せていた。17歳頃に芸術活動を始めた当初、バスキアはスラム街の壁などにスプレーを使って作品を制作していた。

徐々にバスキアの才能が認められるようになると、同時代に活躍していたキース・ヘリングやバーバラ・クルーガーなどの助けもあって、彼はニューヨークで個展を開くことに成功する。

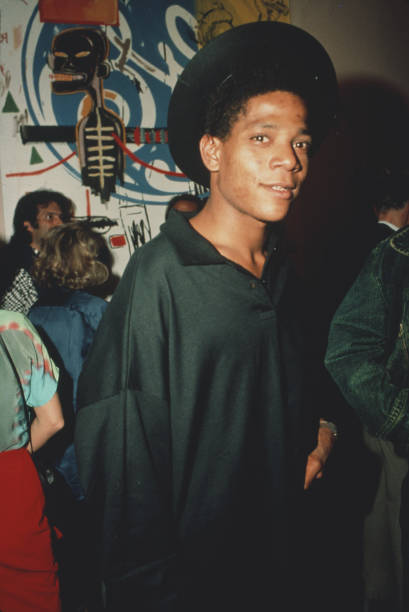

(Photo by Rose Hartman/Getty Images)

1983年頃にバスキアがウォーホルに出会うと、彼らは互いに刺激を与えながら作品制作に励んでいった。当時のバスキアの制作スピードは尋常ではなかったようで、彼が世に残した作品数は絵画作品とドローイングを合わせると約4,000点にまでのぼる。

バスキアの活動期間がわずか10年間しかなかったことを考えると、彼がいかに作品制作に対して情熱を注いでいたかが感じられる。

バスキアにとって転機となる大きな出来事が起こったのは1987年のことだ。それは、彼の一番のモチベーターであったウォーホルの死である。同時期から、バスキアはヘロインといった薬物に依存するようになり、ウォーホルの死とも相まって彼はますます没落していく。

そして1988年、バスキアはヘロインの過剰摂取により息を引き取った。黒人アーティストとしての栄光を勝ち取ってから、あまりにも早い転落であった。しかし、彼の遺した作品は現在に至るまで世界中で高く評価されており、間違いなく歴史上で最も成功した画家の一人といえるだろう。

【考察1】王冠に込められた意味とは何か

バスキアは、絵だけではなく文字や記号など様々な表現を多用する作風で知られる。

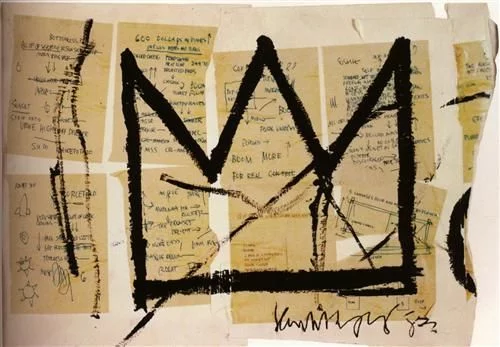

その中でも、特に印象的なものは王冠である。彼が描く王冠は太い線で縁取られてシンプルに描かれたもので、彼のシンボルであるともいえる。バスキアの王冠をモチーフにしたピンや服、バッグが作られるなど、彼の描いた王冠は様々な業界に多大な影響を与えている。

なぜ、バスキアそこまでして王冠にこだわったのか。その背景について知るためには、彼のアイデンティティについて考える必要がある。

アメリカのニューヨークに生まれたバスキアは、プエルトリコ系移民の母とハイチ系移民の父の間に生まれた。そのため、彼は当時「黒人アーティスト」として成功した稀有な画家であるといわれていた。

しかし、何をするにしても「黒人」という肩書から逃れられないことに対して、バスキアは不快感を感じていた。白人だとただの「アーティスト」であるのに、黒人だと「黒人アーティスト」といわれる。黒人であるが故に名前に「黒人」という接頭語がつくことに対して、バスキアは強い反抗心を抱いていた。

それに加えて、黒人に対する人種差別が横行する不平等社会においては、黒人は黒人であるというだけで正当に評価されない。

バスキアは、こういった黒人に対する差別意識への批判を込めて王冠を描いたのである。

王冠は権力を示すものである。バスキアは王冠を作品に取り入れることで、白人にばかり権力が集まっていた当時の社会に対する抗議の意思を示した。

また、彼は黒人であるという理由で正当に評価されなかった同胞の黒人を賞賛するために、彼らに王冠を授ける意味でも王冠を描いていたと考えられる。

このように、黒人としての誇りを持っていたバスキアは、不当な扱いを受けていた黒人の社会的地位を向上させるために、自身の作品で頻繁に王冠を描いていたのである。

新表現主義の台頭

バスキアを代表とする当時の芸術的な傾向を新表現主義と呼ぶ。

新表現主義は、正確には1970年代後半から1980年代中盤において盛んだった芸術様式を指し、型にとらわれない大胆な抽象表現や色鮮やかな色彩など、理論よりも感情がむき出しにされた表現方法が特徴とされる。ちなみに、新表現主義はグラフィテイアートが根底に置かれているとされている。

この新表現主義は、主に1970年代に流行していたコンセプチュアル・アートやミニマルアートといったような、過度に革新的な表現を目指す芸術運動に対する批判的な立場を取っていた。

コンセプチュアル・アートは、視覚的要素というよりはあくまで作品に込められるコンセプトに焦点を置いており、またミニマルアートは、従来の絵画から無駄な要素を出来るだけそぎ取ることで新たな表現方法を模索した。

エドヴァルド・ムンクやヴィンセント・ファン・ゴッホに代表されるドイツ表現主義のような過去の芸術様式を踏襲する新表現主義は、こういった新たな表現方法を模索する芸術様式の真逆に位置するのだ。

また、バスキアの技法を示すもう一つの表現として「挑発的二分法」がある。

挑発的二分法とは、「富」と「貧困」、「外側」と「内側」など二つの対立するものに焦点を当てる表現技法である。これは、「黒人」と「白人」という対立する二者を絵画制作の根本のテーマにしていたバスキアにとって、挑発的二分法は非常に重要な技法であっただろう。

新表現主義と挑発的二分法は、バスキアについて語る上で欠かせない要素であるといえる。

興味深い事実:新表現主義の基盤ともいえるドイツ表現主義の代表的画家ムンク 代表作「叫び」で描かれた人は実は叫んでいない 一体どういうことだろうか

【考察2】ウォーホルとの出会い

さて、冒頭でも述べた通り、バスキアにとってアンディ・ウォーホルとの出会いは大きなものであった。

1980年代頃からドローイングや絵画を中心に活動していたバスキアは、ウォーホルと出会うと共同で作品を制作するようになる。

バスキアにとって、ウォーホルはこの上ない刺激であると同時に、同士でありライバルでもあっただろう。

しかしそもそも、なぜ彼らはそこまでして親交を深めるまでに至ったのだろうか。その背景には、彼らの抱えていた当時の社会に対する批判精神が共鳴したことが挙げられる。

ポップアートを代表する芸術家であるウォーホルは、キャンベルのスープ缶やコーラ瓶といったような大量生産品を多くの作品のモチーフとして取り入れていた。この理由として、大量にモノが作られることで売れ残りが大量発生し、製品の廃棄量が増加していた当時の大量生産大量消費社会に対する批判の意味を込めたことがある。

一方でバスキアは、オーストラリアの白人至上主義を例とした黒人に対する差別意識や、黒人であるという理由だけで正当に評価されないといった人種差別が横行していた当時の社会に対する批判を込めて作品を制作していた。

このように、彼らの活動には共通して「社会に対する批判」という意思があった。このことが、彼らの深い関係に繋がったのではないだろうか。

それもあって、バスキアにとってウォーホルの死は大きな衝撃であった。同時期からヘロインへの過度な依存もあり、この頃からバスキアの中で何かが壊れ始めたのだろう。

【考察3】バスキアの絵画は横断的かつ普遍的

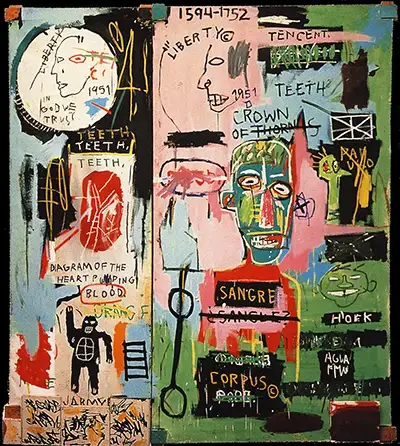

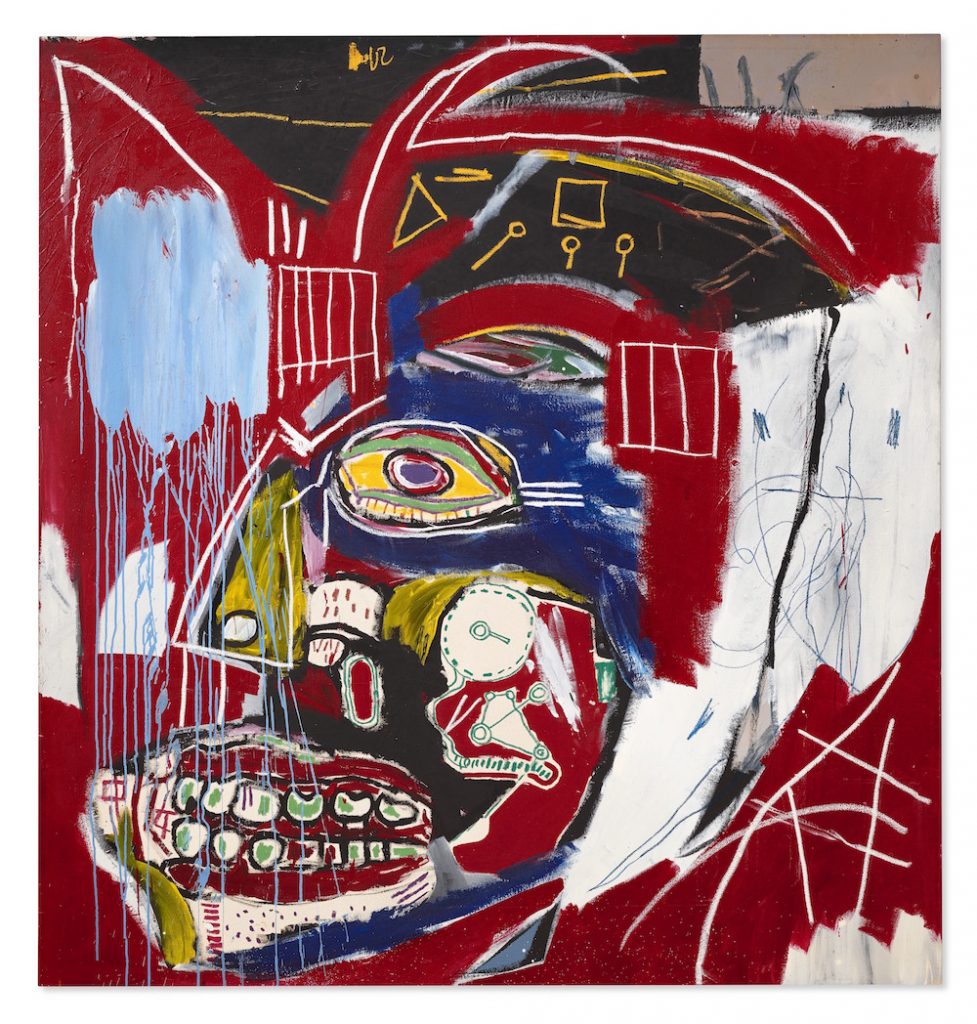

バスキアの表現は、新表現主義を代表するような大胆な筆跡や色使いが特徴的なのだが、それ以上に重要なのはバスキアの表現が絵画だけにとどまらない「横断的かつ普遍的」な表現であることだ。

つまり、バスキアの絵画は黒人音楽や黒人文化全体との垣根を超えた芸術であるということである。

バスキアは、赤・青・黄・ピンクなど様々な色を使うことで知られる。また、彼は綺麗に縁取って色を置いていくのではなく、荒々しい筆跡をあえて残す点が特徴的である。これによりバスキアの絵画からは常に動きが感じられるのだが、これはアメリカの黒人コミュニティから発祥した音楽ジャンルであるジャズの独特のリズムとどこか似ている感じ否めないのである。

また、バスキアは単に絵を描くだけでなく文字や記号も多用している。このことも、バスキアの絵画から単調さが感じられず、常に鑑賞者の感性を揺さぶってくるリズムが生み出されていることに繋がっていると考えられる。

このように、バスキアの絵画は黒人音楽のジャズと根底で通じている部分があるのだ。

加えて、バスキアの絵画が横断的である理由には、彼の作品が黒人の外面を映すものではなく内面を映すものであることが挙げられる。

バスキアは、対象を写実的あるいは立体的に描くことにこだわっておらず、むしろそれを忌避しているように感じられる。このことは、自身を「黒人アーティスト」という枠組みで扱ってほしくないという思いから直接的に人物を描いていないと説明することも出来そうだが、何よりも彼は黒人の内面的な主張を強調したかったのだ。

人物を外見的に捉えずに描くことで、鑑賞者は黒人の外見よりも黒人が持つ文化や感性といった内面について考えるようになる。このことにより、バスキアの絵画を鑑賞した際に、鑑賞者は黒人の「内面を象徴する文化」であるジャズを聴いたときと同じような感じ方をするのである。

黒人の内面を描くバスキアの絵画は、黒人の音楽や文化と「根底」で通ずる断的な作品であると同時に、それ故に絵画に免疫のない人に対してもまるで音楽を聴いているかのように感性を揺さぶる普遍的な作品でもあるのだ。

コメント