《抽象絵画の創始者》として知られる、ロシア生まれの画家ワシリー・カンディンスキー。色鮮やかな色彩や独特のリズムを生み出す表現方法で有名なカンディンスキーだが、彼の作品が「音楽的」である理由は何なのか。また、カンディンスキーと音楽の間に隠されたある“共通点”について解説する。

ワシリー・カンディンスキー -誕生-

《抽象絵画の創始者》とも謳われる、ロシア生まれの世界的な画家、ワシリー・カンディンスキー。

東シベリア出身の裕福な茶の商人の父と、モスクワ出身でドイツ系の母の間に生まれたカンディンスキーは、5歳のときに黒海沿岸の港町オデッサに移住後、両親が離婚したことで幼少期は一時期母方の伯母のもとで育つことになる。

1866年に入学したモスクワ大学でカンディンスキーは法学や国民経済学などを学び、92年に同大学を卒業すると93年にはモスクワ大学法学部の助手となった。

こうして、法学者・経済学者としてキャリアを進めていくことが予想されていたカンディンスキーであったのだが、いくつかの出来事がきっかけとなり彼はその道を捨てることとなる。

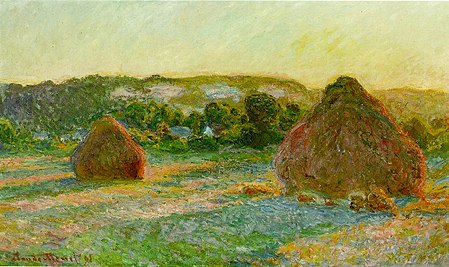

その出来事の一つとなるのが、印象派を代表する画家であるクロード・モネが1890年から91年にかけて制作した連作である「積みわら」との出会いである。

カンディンスキーは、1896年にモスクワで開催されたフランス美術展にてモネの「積みわら」を鑑賞した際に、対象の判別ができない彼の絵画に衝撃を受けたという。

こうして、彼は1896年に画家の道を進むべく妻・アーニャとともにドイツのミュンヘンに移り住むことを決断したのである。

始まりは具象絵画 -抽象への道-

今でこそ、色彩豊かな抽象絵画で知られるカンディンスキーであるが、画家を志してミュンヘンに移住した当初はどちらかと言えば具象絵画に近い作品を制作していた。

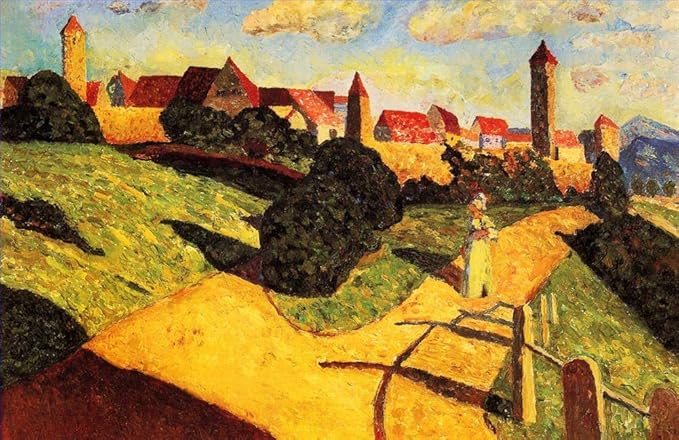

例として、カンディンスキーの初期作品の一つである「古い都市Ⅱ」(1902年)を見てみよう。この作品は、カンディンスキーが1901年にロマンティック街道沿いの中世都市の一つであるローテンブルクを始めて訪れた際の記憶をもとに制作したものである。

細部を緻密に描くのではなく、光の柔らかな描写に重点を置いた作風から、この作品が印象派の影響を強く受けていることがわかる。

しかしながら、カンディンスキーはかねてからリアリズム以前の“精神的・思想的な意味内容を20世紀において復活させる”「抽象絵画」を目標としていたため、この頃の作品はいまだ完成形にはほど遠い段階であった。

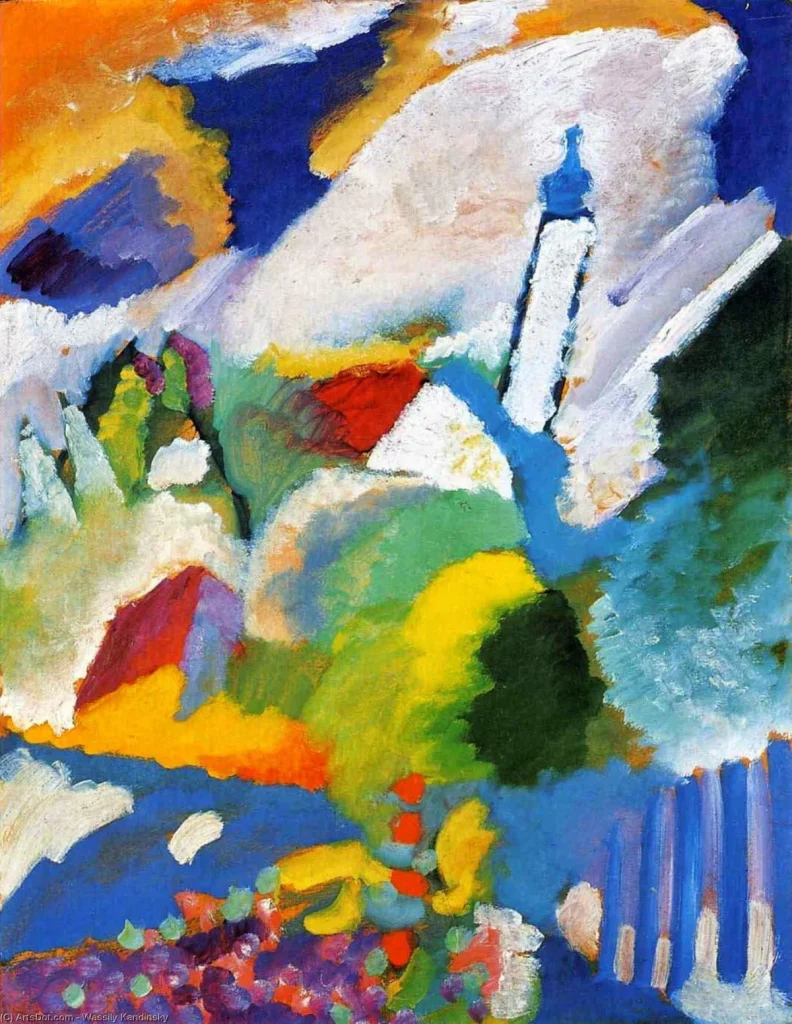

そして、抽象絵画への道を模索していた彼が1910年に制作したのが「教会のあるムルナウⅠ」である。山の麓に佇む協会を描いたこの作品からは山や教会の原型がほとんど認識できず、さらに原色を用いた色彩表現の主張が強くなっている。

この作品から、彼が目標としている抽象絵画の「最終形」へと近づいていることがわかるはずだ。

音楽的リズムを生み出す絵画 -コンポジション-

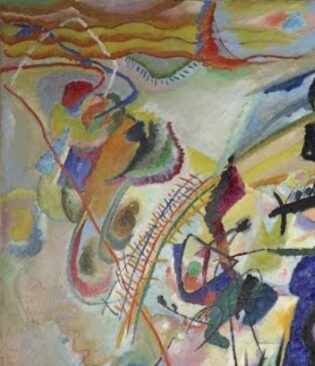

そして、10点もの油彩習作と20点以上の水彩・素描に及ぶ準備を経て、1913年に描かれた200cm×300cmの大作が「コンポジション VII」である。

わずか3日間で一気に描きあげられたこの作品には、「最後の審判」の黙示的ビジョンとして「ラッパを吹き鳴らす天使」や「倒壊する丘の教会」が描かれているものの、それらは“完全に色彩と線の混合体”へと姿を変えている。

カンディンスキーの初めての画集『カンディンスキー・アルバム』に収録された資料である「回想」において、彼は自身の芸術の創造源であるモスクワのことを「絵画上の音叉」であると表現しており、このことから彼が自身の芸術に「音楽性」を見出していたことがわかる。

実際に音楽を奏でているわけではなくとも、見ているだけで音のリズムが聞こえてくるようなリズミカルなカンディンスキーの作品であるが、彼の作品がここまで音楽的な理由は何だろうか。

その理由の一つ目に挙げられるのが、色の種類である。カンディンスキーは多様な色を原色でランダムに配置することによって、視覚的なリズムを作り出している。

そして二つ目の理由は、表現方法だ。この作品では、様々な色の配置方法が用いられている。このことにより、画面全体で表現方法が一様になることなく、作品を見渡すことで脳内にリズムが生まれやすい仕組みになっているのである。

ピエト・モンドリアンとの比較でわかる立体性

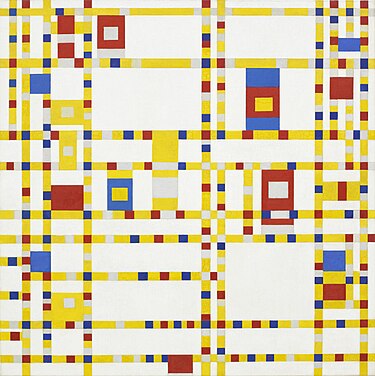

ここで、カンディンスキーと同じく抽象絵画の先駆け的存在であるピエト・モンドリアンとの比較をしてみよう。

具象が完全に排除され、白・三原色と直線のみで構成されるモンドリアンの作品もまた「リズミカル」な作品として知られる。特に、華やかなネオンが彩るマンハッタンの街並みを描いた「ブロードウェイ・ブギ・ウギ」(1942-43年)を見ていると、その街で流れているであろう音楽さえ容易に想像することができる。

しかし、音楽性という面においては両者の作品に決定的な違いがある。それは「立体性」だ。モンドリアンの作品は、画面から具象を排除するために作品から立体性を完全に排除した「平面の作品」となっている。

その一方で、カンディンスキーの作品では色の濃薄や多様な表現方法のおかげで、実に立体感のある作品となっている。

そのため、カンディンスキーの作品ではモンドリアンの作品よりも「立体的で深みのあるリズム」が生まれているのである。

このことから、「音楽性」という面においてはカンディンスキーの方がモンドリアンよりも優れているといえるだろう。

音楽性を高める三つの要因

色鮮やかな色彩と多様な表現方法によって音楽的となっているカンディンスキーの作品だが、彼の作品が音楽性をまとう具体的な要因として新たに三つが挙げられる。以下で順番に解説していこう。

直線の列

これは、コンポジション・シリーズの一つである「コンポジション VI」(1913年)である。非常にリズミカルなこの作品だが、注目してほしいのは画面中央上部と画面右部に見られる直線の列である。

一見、これらの直線の列は偶然出来上がったもののように思われるが、よく見ると「五線」のように見えないだろうか。

五線とは楽譜を構成する5本の平行な線のことである。五線の上に音符や休符が置かれることで、楽曲が表現される。

私たちは、この五線を見ると自然と音楽のイメージを想像する。それと同様に、鑑賞者はまるで五線のように描かれた直線の列から、無意識的にこの作品と音楽を関連付けているのではないだろうか。

もちろん、すべてのカンディンスキーの作品にこのような直線の列が描かれているわけではない。しかし、彼の作品を見ているときに自然と頭の中に音楽が流れてしまうのは、単に色の濃薄や表現方法だけでなくこの五線もその要因の一つなのかもしれない。

音符を想起させる直線と曲線の交わり

五線を彷彿とさせる直線の列と同様に、カンディンスキーの作品を音楽的に仕立て上げている二つ目の要因は、音符を想起させる直線と曲線の交わりである。

以下は「コンポジション VI」の一部を切り取ったものになる。直線に曲線が垂直に交わっている様子が、音の強弱を表す記号であるフォルテのように見えないだろうか。

また、先述した「コンポジション VII」にもこのような音符を彷彿とさせる形がいくつも散見される。以下の一つ目の画像には音符がつながった連符のような形が見られ、さらに二つ目の画像にはト音記号のような形が見られる。

カンディンスキーの作品を見ている際に、意識的にこのような音符の形を認識することはないかもしれない。しかし、鑑賞者はこのような音符のような形を視界に入れることによって、自然と彼の作品が音楽的であると感じるのだろう。

ピアノの鍵盤のような模様

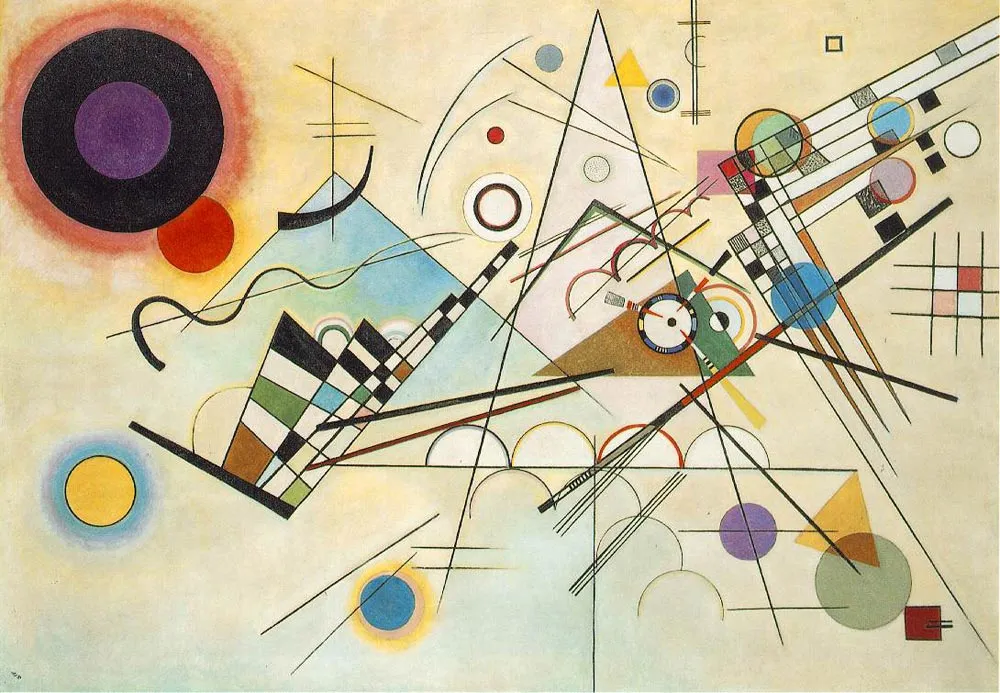

では最後に、同じくコンポジション・シリーズの作品の一つである「コンポジション VIII」(1923年)を見てみよう。

この作品では、ピアノの鍵盤を思わせるような幾何学的な模様がいくつも描かれていることがわかる。

黒色と白色の四角形が並んでいることによってピアノの鍵盤のような形が作り出され、さらに水色や緑色、赤色といった様々な色の四角形も混ぜることによって色彩によるリズムも生み出している。

鑑賞者は、このようなピアノの鍵盤を思わせる模様を見ることで、自然とこの鍵盤から演奏されるであろう音色を想像するのである。

またこの作品においても、フォルテのような音符や今にも弾けそうなシャボン玉を思わせる円が描かれており、鍵盤のような模様と同様にこの作品に音楽性を持たせていることがわかる。

抽象と具象の中間的存在

さて、《抽象絵画の創始者》の異名を持つカンディンスキーであるが、彼の作品を“抽象絵画”の一言で表現することには疑問の余地が残る。

先述の通り、カンディンスキーの作品には五線のような直線の列や、音符のような直線と曲線の交わりなど、なにかと「具象」を想起させる表現が描かれている。

このように、カンディンスキーの作品は抽象絵画とされつつも画面に具象が描かれていることから、彼の作品が完全に抽象絵画であると断言することはできない。

むしろ、彼の作品は抽象画でありながらも具象の断片を残した「抽象と具象の中間的存在」であると表現する方がしっくりとくるではないか。

このとき、音楽との思わぬ関係性が明るみに出る。それは、音楽もまた「抽象と具象の中間的存在」ということだ。

考えてほしい。音楽は「詩」と「曲」という二つの要素によって構成されるが、詩は言葉という具象的なものであるのに対し、曲は具象を持たない(すなわち言葉のような具象で表現することができない)抽象的なものである。

つまり、抽象画の中に具象が含まれているカンディンスキーの作品と、抽象(曲)の中に具象(詩)が含まれている音楽という点で、両者には共通点があるのだ。

視覚的芸術である絵画と聴覚的芸術である音楽。一見、これら二つの芸術に関連性を見出すことはできないように感じられる。

しかし、両者の間には“中間的存在”としての隠れた共通点が存在していたのである。

崩れゆく中心 -晩年-

音楽のようなリズミカルな作品を生み出すカンディンスキーであったが、その後から晩年にかけて彼の作風は少しづつ変貌を遂げていく。

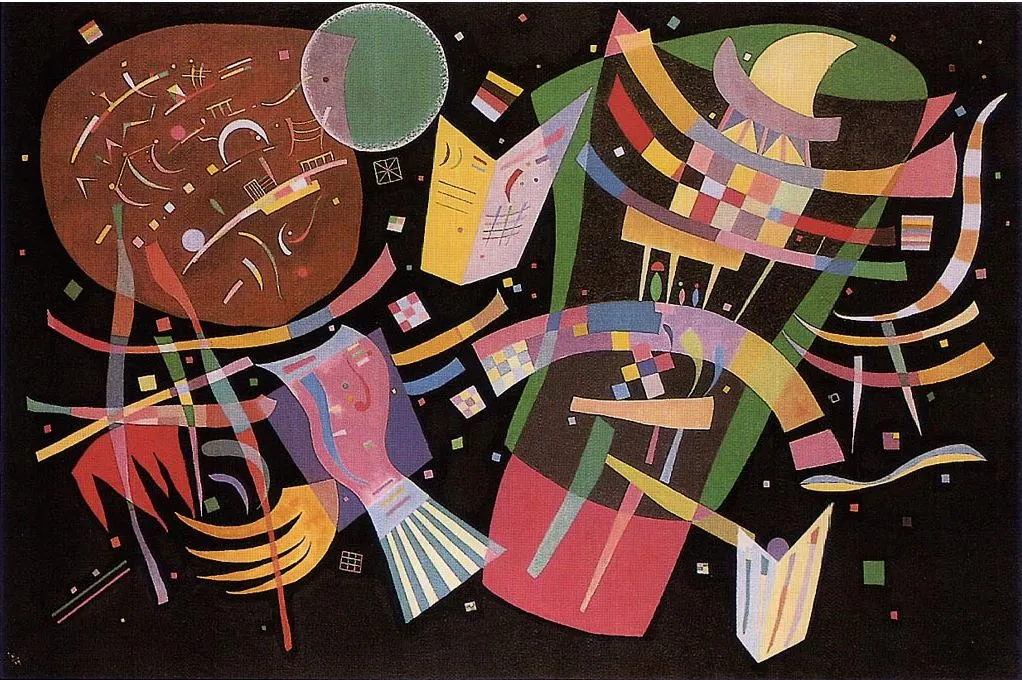

この作品は、カンディンスキーがその生涯を終える約6年前に描かれた作品で、コンポジション・シリーズ最終作「コンポジション X」(1939年)である。

それまでは、多種多様な色を大胆に配色することで、音楽から感じられるような色の「ハーモニー」を奏でる作品を生み出していたカンディンスキーだが、この作品はそういった音楽性というよりはむしろ色と形のコンビネーションを純粋に楽しむような作品となっている。

晩年にかけてその作風を変化させていったカンディンスキー。しかしそれでも、様々な色を用いて音楽的なリズムを生み出した彼の技量が唯一無二であることには変わりはない。

参考文献

松本透 著「もっと知りたい カンディンスキー 生涯と作品」東京美術

コメント