金箔をふんだんに使用した黄金に煌めくの絵画で世界中から大きな支持を集めるウィーンの画家グスタフ・クリムト。彼の代表作の一つである「抱擁」(1909-1910年)を徹底解説。「生命の樹」(1909年)との関係や、二人の衣服に描かれた模様が意味することについて解説する。

グスタフ・クリムト

眩い黄金で埋め尽くされた美しい女性を描いた作品で、現代でもなお名を馳せるウィーンの画家グスタフ・クリムトは、1862年にオーストリア=ハンガリー帝国(現オーストリア)のウィーンに位置するバウムガルテンに生まれた。

母アンナはミュージカルパフォーマーで父エルンストは彫刻家と、両親ともども芸術分野に精通していたこともあって、クリムトは1876年にウィーン美術工芸学校への入学を果たした。

今でこそ現代的な作品で知られているクリムトであるが、当時彼は「画家の王」の異名を持つウィーン最高の画家であるハンス・マカルトに師事していることもあり、古典主義的な作風だった。

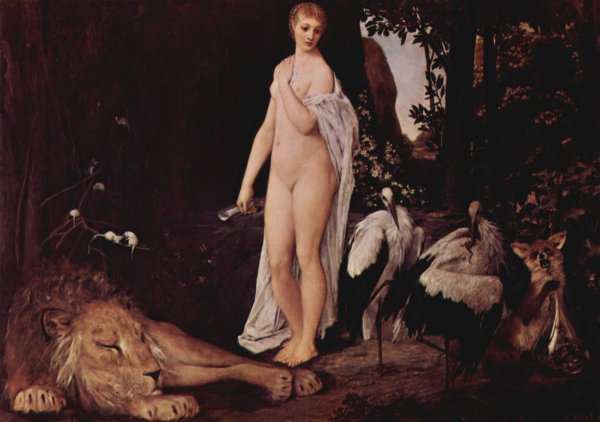

クリムトの古典主義的な作品の一つとして「寓話」(1883年)が挙げられる。人物や物事の輪郭線がはっきりと描かれており、従来の写実主義に基づいた作品であることがわかる。

女性の柔らかな肌の感じやライオンの毛並みなどから、クリムトが技術的に非常に優れた画家であったことがわかる。そんな中、クリムトに悲劇が起こる。師事していたマカルトが亡くなったのだ。

1884年にマカルトがこの世を去ると、世間は才能あふれるクリムトをマカルトの後継者に仕立て上げた。本来であれば、そのままウィーン古典主義の新たな“王”となるはずだったクリムトなのだが、1892年に彼の命運を分ける出来事が起こる。

なんと、クリムトの父と弟が亡くなってしまったのだ。当然、愛する二人をたった一年の間に失うことになってしまったことで、クリムトの精神は大きな影響を受けた。

そして、クリムトはマカルトに次ぐウィーンの王となる道を閉ざし、ここから芸術の新境地を切り開いていくことになるのである。

ウィーン分離派の波乱

ウィーン古典主義を切り捨て、新たな芸術の形を実現することに決めたクリムトは、1897年にウィーン分離派を創設する。

ウィーン分離派には、クリムトのように絵画を専門とする者だけではなく、彫刻や工芸、建築といった様々な分野に身を置く芸術家が参加した。しかしながら、分野が異なる彼らにはある共通点が存在する。それは、古典主義で固められたウィーンの芸術に新たな旋風を巻き起こすという目標を持っていたことである。

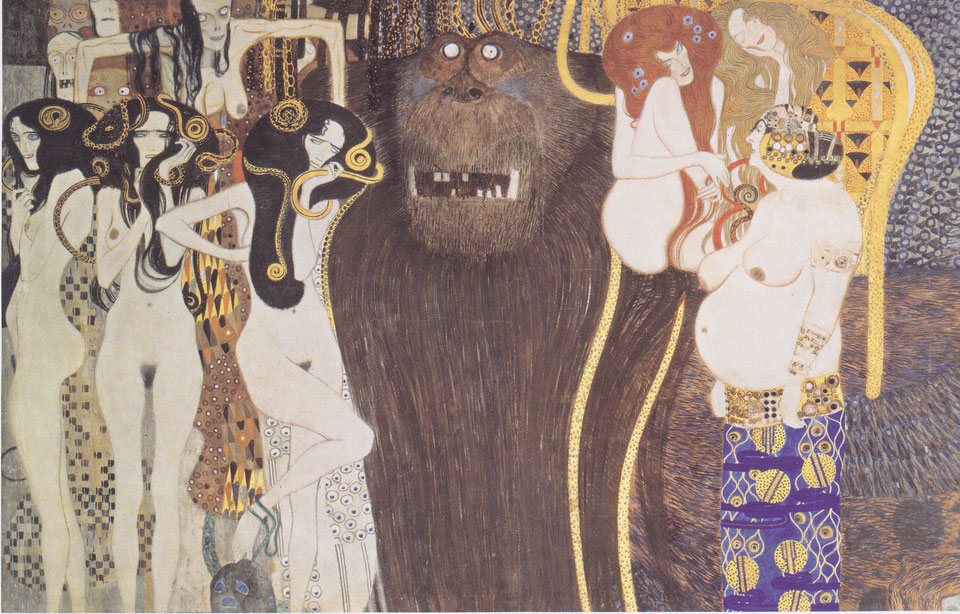

ウィーン分離派を象徴するクリムトの作品を見てみよう。以下は、クリムトが1901年から1902年にかけて制作した「ベートーヴェン・フリーズ」の一部分である。この作品は、1901年に開催された、オーストリアの作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンをテーマとする第14回ウィーン分離派展示会のために制作されたものであり、現在はオーストリアのウィーンにある分離派会館の地下ホールに展示されている。

全長約34メートルにも及ぶ壁画作品であるこの作品は、「幸福への憧れ(左の壁)」「敵対する勢力(中央の壁)」「歓喜の歌(右の壁)」の三つに分かれており、以上の画像は「敵対する勢力」の一部分を切り取ったものになる。

オーストリア出身の音楽史を代表する作曲家であるベートーヴェンの名を借りたこの作品では裸の女性や卵子などが描かれていたことから、ベートーヴェンに対する冒とくであるとみなされ、発表当時はこの作品についての批判的な意見が多く存在した。

そして、そういった彼の作品への批判的な姿勢は世間だけでなく、行政やウィーン分離派内部からも湧きたつことになり、クリムトは徐々にウィーン分離派内での立場を失っていくのである。

黄金時代で迎えた全盛期

古典主義を大胆に批判したことで国民や行政のみならず一部のウィーン分離派からも見放されたクリムトは、ついにウィーン分離派を離脱することとなった。

ウィーン全体と敵対してしまったことから、もう国から仕事を依頼されることはない。孤立の道を辿っていったクリムトは、自分自身が基盤としているより根源的なテーマを追求するようになった。それは、「女性とエロス」である。

国からは断絶されてしまったものの、個人的なパトロンからは高い評価をうけていたことクリムトは、金銭的な援助を受けながら作品の制作に励んでいた。そして、クリムトはついに自身の全盛期である「黄金時代」を迎えることになる。

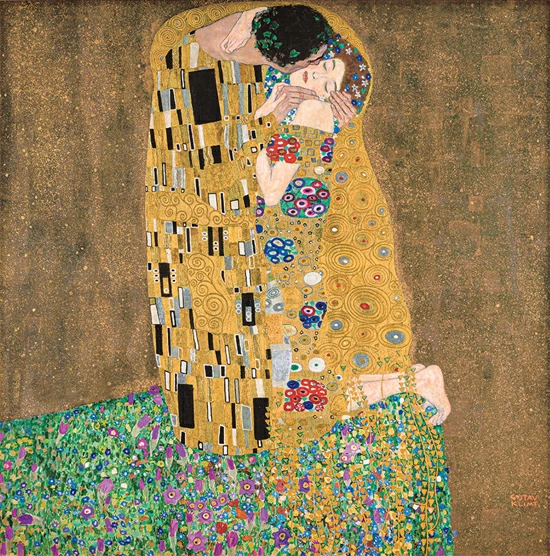

1903年頃から、クリムトは自身の作品に大量の金箔を使用するようになった。彼の黄金時代を代表する作品といえば、やはり「接吻」(1907-1908年)が挙げられるだろう。

クリムトと思われる男性が女性と熱い接吻を交わしている様子を描いたこの作品では、画面全体に光り輝く金箔が施されている。

また、背景が金色で塗りつくされていることから、この二人がいる場所は分からない。このように、非現実的な空間を描くことによって、あくまで「女性とエロス」の象徴的な絵画としている点がクリムトの大きな特徴であるといえる。

クリムトは、この黄金時代に生み出した作品によって自身の作風を完全に唯一無二のものとして決定づけたのである。

「抱擁」

黄金時代で全盛期を迎えたクリムトが、黄金時代の終盤で描いた作品が「抱擁」(1909-1910年)である。この作品は、同じくクリムトが1909年に手掛けた「生命の樹」という作品の一部を切り取って描いた作品となっている。

この作品では、画面全体に抱擁する一組の男女が描かれている。男性の大きな背中と、女性の華奢な体の対比が印象的である。

男性の背中に描かれている茶色の円のような模様は、木の断面として考えられる。これは、元の作品である「生命の樹」に起因している(このことは、キツツキが何羽か描かれていることからも説明がつく)。

生命の樹というのは、旧約聖書の創世記においてエデンの園に植え付けられた樹を指す。クリムトが描いた「生命の樹」では、画面左部に一人の女性、画面中央部に生命の樹、そして画面右部に「抱擁」の部分に当たる男女が描かれている。

この作品では、画面左の女性が「期待」、画面右の男女が「成就」を意味している。生命の樹を中心として、一人の女性が真実の愛を見つけるまでの過程を描いている作品のように感じられるはずだ。

またクリムトは、「抱擁」の背景の模様(「生命の樹」における樹の枝の模様にあたる)を描く際に、日本画で見られる独特の模様を参考にしていると考えられている。

独特な模様が意味するもの

さて、「抱擁」という作品を鑑賞する上で注目するべき点といえば、彼らの衣服に描かれた模様であるといえるだろう。

二人の衣服には実に個性的な模様が描かれているが、一体これにはどういった意味が込められているのだろうか。主に、つが挙げられる。

一つ目の意味としては、二人の中に渦巻く複雑な感情を表現することである。ご覧の通り、二人の衣服には規則性のないランダムな模様が描かれている。

実は、この作品に描かれている女性はクリムトの生涯の伴侶であるエミーリエであると考えられている。深い恋愛関係にあった二人の間には、単純な愛情だけではなく不安や嫉妬など様々な感情が存在していたことだろう。彼らの衣服に描かれた模様は、そのような恋愛関係にある男女が持つ複雑な感情を表しているのだ。

ここで注目してほしいのは、クリムトとエミーリエの模様の違いである。クリムトの背中の部分には比較的大きな模様が多く描かれているのに対して、エミーリエの体に描かれた模様には細かなものが多い。

これは、クリムトの男性としての力強さと、エミーリエの女性としての繊細さの対比を表現しているように感じられる。

クリムトが描いた模様は、ただ単にこの作品に独特の視覚的美を与えるだけでなく、男女の深い関係やそれぞれの特徴を象徴するのである。

コメント