シュプレマティズムの創始者である、ロシアの前衛芸術家カジミール・マレーヴィチ。彼の代表作であり、シュプレマティズムの原点ともいえる「黒の正方形」(1915年)には、一体どのような意味が隠されているのか。

「黒の正方形」が生み出す“無対象の世界”が実現する「絶対的自由」、「物質の排除」の先に待つものとはなにか。そして、「黒の正方形」と太陽系の知られざる関係とは?

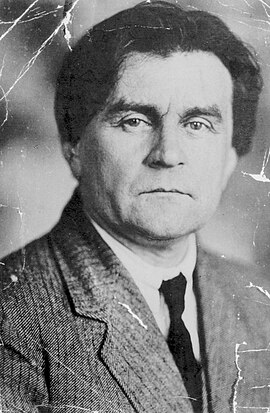

カジミール・マレーヴィチについて

カジミール・マレーヴィチは、1878年に現ウクライナのキエフに生まれた。

労働者階級の家に生まれたマレーヴィチは、モスクワの絵画彫刻建築学校で芸術を学ぶと、そのままモスクワのアトリエにて学びを続けた。

当時のマレーヴィチを代表するロシアの前衛芸術家に大きな影響を与えたのは、キュビズムである。特に、1913年にモスクワで開催されたキュビズムの展覧会を受けて、マレーヴィチたちは自身の芸術理論にキュビズムを取り込むこととなった。

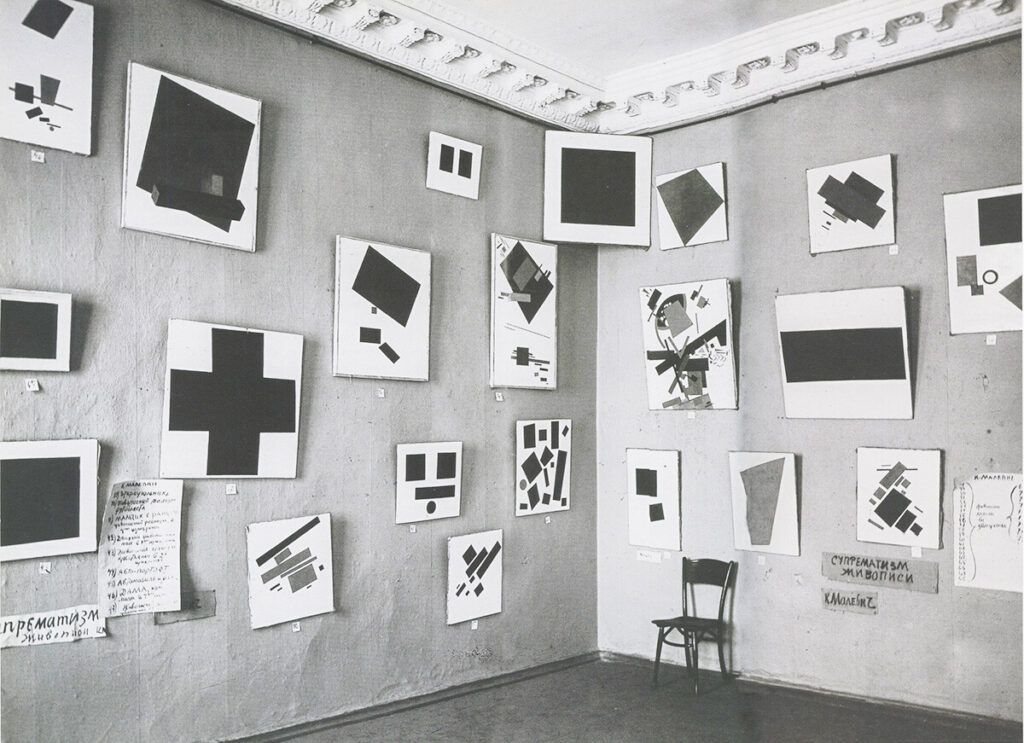

そして1915年、マレーヴィチはキュビズムに加えてイタリア未来派の影響も受けながら、正式にシュプレマティズムとよばれる芸術運動を開始した。

以後、様々な作品を世に生み出してきたマレーヴィチの代表作の一つであり、シュプレマティズムの出発点ともいえる作品が「黒の正方形」(1915年)である。

以下で、シュプレマティズムの内実や「黒の正方形」に隠された意味などについて詳しく解説していく。

シュプレマティズムの発明

“ロシア・アヴァンギャルド”であったマレーヴィチがキュビズムやイタリア未来派の影響を受けて発明した芸術運動、シュプレマティズム。

この芸術運動の目的を端的に言い表せば「対象物を描くことによる物質への執着からの解放および絶対的自由の獲得」「無対象の世界における純粋な感情・感覚の実現」である。

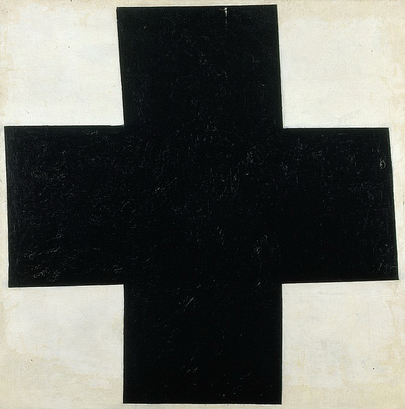

例として、マレーヴィチが1915年から制作し続けていた「黒十字」という作品を見てみよう。この作品では、白の下地の上に二本の太い黒色の線が交差したような十字模様が描かれている。

具体的な対象を描いたわけではなく、一見何の意味も見いだせない模様である。しかしこれが、シュプレマティズムの本質であるといえるのだ。

対象物(物質)を描かないことによって、この作品はまさに従来の基本であった「対象物を描く」という束縛から解放され、自由を獲得する。

そして、この対象のない世界においては、物質よりも感情・感覚の方が優位に立つ。シュプレマティズムは、このような無対象の作品を描くことによって達成される“物質からの自由な世界”を創造するのである。

「黒の正方形」の詳細

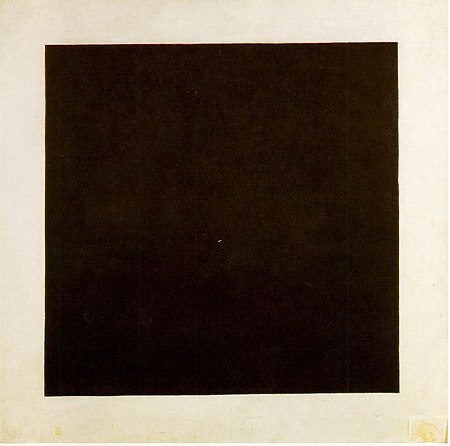

さて、シュプレマティズムの原点ともいえる作品である「黒の正方形」であるが、この作品を詳しく見ていこう。

この作品は、白い下地の上から黒い絵の具で正方形を描いている。正方形とはいっても、正確に四つの九十度角で成り立っているわけではなく、厳密には正方形ではなくて四角形といえる。

実は、マレーヴィチの「黒の正方形」は同じ作品名で全部で四つ存在する。どれも、大きさや四角形の比率は異なっていて、いずれも厳密な正方形ではない。

「黒の正方形」は、マレーヴィチがシュプレマティズムを提唱してから最初に描いた作品である。四角形を一つだけ描いたこの作品は、彼の作品の中で最もシンプルなものであるといえる。

その点から考えても、この作品がシュプレマティズムを理解する上で最も“根源的”な作品なのだろう。

【考察1】「黒の正方形」と感情の関係

先述の通り、シュプレマティズムは感情の物質に対する優位性を主張する。ここで、マレーヴィチの「黒の正方形」を見てみよう。確かに、この作品は特定の物質を対象として描かれていない。それゆえ、この作品はシュプレマティズムの考えに則った作品であるといえる。

しかしながら、「黒の正方形」は果たして“純粋な感情・感覚”を表現する作品であるといえるだろうか。

答えは、イエスである。それでは、一体どういった点からそう言い切れるのだろうか。

「黒の正方形」は、物質を対象として描かれていない。つまり、鑑賞者はこの作品を見たときに、この形から特定の物質を連想しないのである。

では、鑑賞者はこの作品を見たときに何を感じるか。それは、この漆黒から感じられる不気味さ・奇妙さ・絶望といった“感情”である。

つまり「黒の正方形」は、特定の物質を対象として描かれていないがために、鑑賞者から物質を想起させる思考を極限まで排除し、彼らに必然的に感情を呼び起こすのである。

鑑賞者に物質に関わる思考を発生させる余地を与えない「黒の正方形」は、まさに感情至上主義を体現する作品であるといえるだろう。

・興味深い事実:マレーヴィチと似た抽象絵画で有名なピエト・モンドリアン 彼の作品もまた“感情”と深い関連がありそうだ どんな違いがあるのだろうか

【考察2】太陽系を表す「黒の正方形」が芸術の理想形なのか

話は逸れるが、古代ギリシャの哲学者であるアリストテレスの一説に自然模倣説というものがある。これは、簡単にいえば「芸術は自然を模倣する」ものだという考えである。

これはつまり、芸術はゼロから人によって作り出されるものではなく、神がもたらす自然の内に根拠を持つことで生み出されるといっているのである。

一方で、このアリストテレスの考えに新たな解釈を付け加えたのが、ドイツの文学者であるA・W・シュレーゲル(1767~1845)である。

シュレーゲルは、ここでいう「模倣」とは、単に芸術が自然を猿真似することを意味するのではなく、あくまで芸術が自然を内面に取り込むことを意味するのだとした。

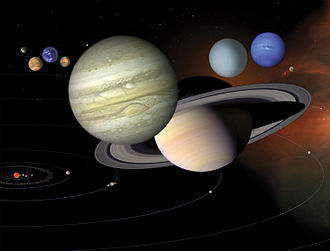

ここで、自然の象徴として太陽系が挙げられる。太陽系は、内在する力によって働き、自己自身において完結しつつ回帰する。シュレーゲルは、芸術はこの太陽系、いうなれば「創造的自然」を模倣するべきであると主張した。

では、「黒の正方形」に戻ろう。この作品は、物質を対象として描かれていないがゆえに、鑑賞者から物質を想起させる外部の思考を排除する。

これはすなわち、「黒の正方形」はこの作品から与えられる内部の情報のみによって完結している。つまり、「黒の正方形」はこの作品に内在する力のみによって完結していると考えることができるのだ。

このように考えると、「黒の正方形」は太陽系と同じ性質を持つ作品であり、太陽系という限りなく広大で偉大な自然物を芸術作品という小さな一つの形で表現しているといえるだろう。

それと同時に、太陽系を表現する「黒の正方形」は、まさにシュレーゲルがいうように「創造的自然」を模倣している芸術作品であることから、いうなればこの作品がシュレーゲルにとっての芸術の“理想形”なのである。

「黒の正方形」は、他のどの抽象絵画よりもシンプルな作品である。しかし、この白と黒の二色で構成される作品には、実はとてつもなく大きな“力”が秘められているのだ。

マレーヴィチの最期、もしくは宇宙への出発

マレーヴィチがソ連へ戻った数年後、スターリン政権は抽象芸術を社会的現実を表現することができない「ブルジョア」芸術とみなし、弾圧した。

結果的に、マレーヴィチの作品の大半は没収され、以後彼のような前衛芸術作品の制作や展示は禁止された。

そして、マレーヴィチは抽象絵画から離れて写実的な具象絵画へと戻ることとなり、1935年、その生涯に幕を閉じた。

話は戻るが、マレーヴィチは生前ロシア宇宙主義の考えに大きな影響を受けていたとされる。ロシア宇宙主義とは、ロシアの思想家ニコライ・フョードロフが始祖となった思想潮流である。

「進化する科学技術により人間は不老不死を手に入れ、亡くなったすべての人も復活し、宇宙に居住するようになる」

マレーヴィチがこの思想に影響を受けていたことも、「黒の正方形」と太陽系(すなわち宇宙)の関連性のある種の証拠になるのではないだろうか。

宇宙に本質的に最も近づいた芸術家であろうマレーヴィチは、きっとこの世を去った今も宇宙のどこかを旅しているのだろう。

参考文献

美術手帖 カジミール・マレーヴィチ

コメント