今世界で最も「稼ぐ」アーティストとしても名高い、世界的な現代美術家ダミアン・ハースト。

そんな彼は、生物の死骸をホルマリン漬けにするという他に類を見ないような作風で知られている。

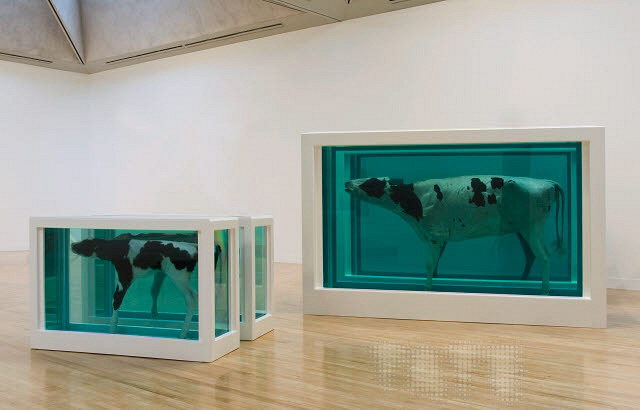

今回は、ダミアン・ハーストの代表的な作品である「Some Comfort Gained From the Acceptance of the Inherent Lies in Everything」においてなぜ二匹の牛は12個の輪切りにされたのか、そして彼の作品が高く評価される背景について詳しく語っていく。

ダミアン・ハーストのこれまで

ダミアン・ハーストは、イギリス西部に位置する湾岸都市であるブリストルで生まれた。

1986年にロンドンのゴールドスミス・カレッジに入学すると、在学中に学生らとともに自主企画展「Freeze」を開催することになるのだが、ここで彼は新進気鋭の若手アーティストとして世に名を知らしめることになる。

1993年に開催された世界的なアートフェアであるヴェネツィア・ビエンナーレにて、「Mother and Child(Divided)(母と子、分断されて)」という作品が出品された。

頭からお尻にかけて真っ二つに分断された牛の親子の死骸をホルマリン漬けにしたこの作品は、良い意味でも悪い意味でも鑑賞者に衝撃を与えることとなり、当然の如く賛否は分かれることとなった。

しかしながら、前衛的な芸術作品としては高く評価されており、実際に1995年にこの作品はイギリスの名誉あるターナー賞を受賞している。

この作品の他にも、ダミアン・ハーストは生物の死骸を用いた様々な作品を発表しており、その一つに今回の議題となる作品で、1996年に制作された「Some Comfort Gained From the Acceptance of the Inherent Lies in Everything」がある。

ダミアン・ハーストは、その個性的な作風から現在にいたるまで世界中でコアなファンを獲得し続けている。

「生」と「死」というテーマ -Some Comfort Gained From the Acceptance of the Inherent Lies in Everything-

ダミアン・ハーストの作品には一貫して「生」と「死」が関係している。

先述した作品はもちろんのこと、この他にも生物の死骸を用いた作品を数々制作しており、ダミアン・ハーストがこのテーマに並々ならぬ”こだわり”を持っていることは明らかである。

ところで、この「生」と「死」というテーマは、現代に生きる我々にとって切っても切れないある種の“呪い”のようなものである。

ここ数十年でのインターネットの急速な発展により、私たち現代人は「情報への距離感」が劇的に縮まった。

日常のあらゆる場面において私たちを支配するインターネットの存在により、我々の脳は常に不特定多数の情報を受け入れ、すでにパンク状態である。

過度の情報を取り入れる我々は、その情報をもとに様々な思考を働かせ、自分たちの将来像に対して時に期待を膨らませ、また時には絶望する。

自分たちの将来像に対するこの感情のジェットコースターが、自分たちの「生きる意味」や「死ぬこと」について考える機会を我々に与える。

すなわち、過度の情報化社会が我々をより根源的な議題である「生」と「死」に近づけるのである。

この「生」と「死」を主軸とするダミアン・ハーストの作品は、我々に大きな意味を持つのだ。

【考察1】なぜ生物の死骸を扱うのか

ダミアン・ハーストが執拗に生物の死骸を作品に用いる理由については自明であると思われる。

「生」と「死」をテーマにする彼にとって、「生」と「死」の両方の要素を持つ生物の死骸は、まさに作品の恰好の素材となるでろう。

すでに彼らが微動だにしていないことや、多少外見上に腐敗が見られている可能性を無視するとして、ホルマリン漬けにされた牛やサメの死骸を外から眺めると、牧場を優雅に散歩していたり広大な海を気持ちよく泳でいるような彼らの「生きた」姿と大差はない。

しかしながら、当然ながら実際に展示される生物はとっくに死んでいる。たとえ外見は「生きた」姿と大差はない(疑念の余地あり)としても、彼らの体にすでに命は宿っておらず、それは内臓や骨を皮膚が覆ったただのモノでしかない。

このように、すでに火葬されていたり完全に腐敗したものを除いて、生物の死骸からは「生」と「死」の両方を感じ取ることができる。

ダミアン・ハーストが自身の作品に実際の生物の死骸を用いることで、鑑賞者はより直接的に「生」と「死」というテーマにさらされることになるのだ。

興味深い事実:マウリツィオ・カテランが2019年に発表した「コメディアン」 バナナを壁に貼り付けただけの作品 あるもの(死骸とバナナ)をそのまま使う点でダミアン・ハーストと似ている その意図に関係性はあるのだろうか

【考察2】「輪切り」により強調される「生」

さて、今回の議題でもある「Some Comfort Gained From the Acceptance of the Inherent Lies in Everything」という作品では、二匹の牛が計12個の「輪切り」にされている。

ダミアン・ハーストが生物の死骸を作品に用いる理由については先述した通りであるが、それにしてもすでに死んでいるとはいえなぜわざわざ彼らの体を輪切りにする必要があったのだろうか。

これについて意見を述べるためには、まずは実際にこの輪切りにされた二匹の牛を想像してほしい。

あばたは今とある美術館に展示されたこの作品の目の前に立っている。ホルマリンで満たされた12個のケースの中に、それぞれ6個づつ輪切りにされた二匹の牛が固定されている。ケースの間からは、彼らの体の断面がきれいに見て取れる。

ここで重要なのは、牛の断面から内臓が見える点である。

内臓は、言わずもがな生物が生きていく上で不可欠な役割を担うものであり、内臓があるからこそ生物は心拍や食べ物の消化、成分の分解、排せつなどを行うことで生を続けることが可能となる。

そんな本来は見えるはずのない内臓が、牛の体が切断されてしまっていることによって誰の目にもはっきりと映る。これにより、普段生きていると感じることのできない生物の「生の現場」を目撃することができる。

二匹の牛の体が細かく輪切りにされたことで、我々は彼の作品を通してより深い部分で「生」と「死」を実感することが出来るのである。

【考察3】ホルマリン漬けとフロンティア開拓

ダミアン・ハーストは生物の死骸をホルマリン漬けにするという作風で有名である。

そしてもちろん、アート制作において生物の死骸をホルマリン漬けにするという試みは前代未聞のことである。

先述した通り、これには賛否両論であることには間違いないのだが、しかしながらこの試みがアート業界において革新的であり、アート世界の「未開の地」への扉を切り拓くきっかけとなったということは感じられることであろう。

現代アートにおける最も重要なコンセプトの一つに「新しい表現方法を生み出すこと」がある。

アーティストは今まで誰も見たことがないような方法で作品を制作し、鑑賞者はその真新しく斬新な表現方法に感嘆し大きな刺激を受ける。このことは、アートの大きな存在意義として捉えられている。

その意味で、ダミアン・ハーストが生物の死骸を自身の作品に取り入れたことは、アート界の「フロンティア開拓」に大きく貢献したといえるだろう。

【考察4】死骸の交換とアートの存在場所

ところで、ホルマリン漬けにされた生物の死骸は、作品が完成してから腐敗が進行したことが原因で「交換」されたことがあるという。

これに対して、違和感を覚える者も少なくないであろう。

なぜなら、作品の一部である死骸を交換してしまっては、その作品自体が本来の作品でなくなってしまうことになるからである。

例えば、ピカソが描くキュビズム作品はキュビズムの提唱者であるピカソがその時代に描いた「オリジナル」であるから価値があるのであり、まったくの別人が今の時代にピカソが描いたのと全く同じ絵画を描いたとしてもその絵画に何の価値もない。

これと同様に、ダミアン・ハーストがその時に制作した作品に対して価値が付けられているのであり、後日に作品の一部を別の素材に交換した時点で、その作品はその時の「オリジナル」の作品ではなくなってしまうのではないだろうか。

しかし、結論として彼の作品の価値は変わらない。

ダミアン・ハーストの作品の価値は制作された「モノとしての作品」に帰属するのではなく、「作品のコンセプト」に帰属する。

つまり、「生物の死骸をホルマリン漬けにすることで、これまで見たこともないような方法で「生」と「死」について鑑賞者に訴えかけた」というこの行為もしくはアイデアこそが、彼の作品の価値なのだ。

ダミアン・ハーストの作品は視覚的にインパクトが大きく鑑賞者に刺激を与えることはもちろん、それ以上にコンセプトに焦点が当てられた非常に「コンセプチュアル」な作品である。

終わりに

以上が、ダミアン・ハーストの「輪切り」から辿った彼の作品が高く評価される背景となる。

最後まで読了した読者には、ダミアン・ハーストの作品について少しばかりは詳しくなってもらえたと考える。

ダミアン・ハーストは、その作風から毛嫌いされがちな現代アーティストではあるが、しかし彼の作品が高く評価される裏には多くの意味が隠されている。

これから彼の作品に触れる機会があれば、ぜひその作品の背景を考えてほしい。

興味深い事実:マウリツィオ・カテランが2019年に発表した「コメディアン」 バナナを壁に貼り付けただけの作品 あるもの(死骸とバナナ)をそのまま使う点でダミアン・ハーストと似ている その意図に関係性はあるのだろうか

コメント